Monociti alti nel sanque: cosa significa e cause

admin 17/04/2023 Salute

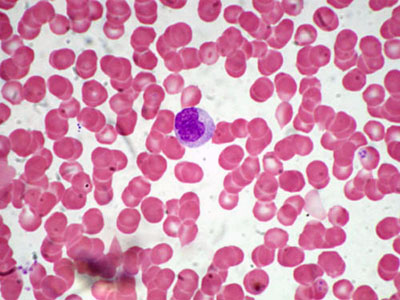

I monociti sono un tipo di globuli bianchi o leucociti presenti nel sangue. Essi sono prodotti dal midollo osseo e fanno parte del sistema immunitario del corpo svolgendo un ruolo importante nella lotta contro le infezioni.

Monociti alti cosa significa?

Un valore di monociti alti significa che sono presenti infezioni batteriche o virali, malattie autoimmuni, malattie del sangue, malattie infiammatorie e danno tessutale.

La monocitosi si verifica quando il numero di monociti nel sangue supera il valore di riferimento, che varia a seconda del laboratorio di analisi e del metodo utilizzato per il conteggio, ma generalmente si aggira intorno al 3-8% del totale dei leucociti.

Valori normali di monociti

I valori normali dei monociti nel sangue solitamente variano tra il 2% e il 10% del totale dei globuli bianchi, corrispondente a un numero assoluto di monociti tra 200 e 1.000 cellule per microlitro di sangue. Tuttavia, questi valori possono leggermente differire da un laboratorio all'altro e possono essere influenzati da fattori come l'età e il sesso del paziente.

Cause di monociti alti

Le cause alla base di monociti alti possono essere molteplici tra cui:

Infezioni

Malattie autoimmuni>

Malattie infiammatorie croniche

Cancro

Malattie ematologiche

Farmaci

Quale esame bisogna fare per individuare i monociti alti?

Per individuare i valtori dei monociti alti nel sangue sono necessari diversi esami e valutazioni cliniche. Si inizia con un emocromo completo che misura il conteggio dei monociti insieme ad altri componenti del sangue. Tuttavia, il conteggio elevato di monociti è un segno generico che richiede ulteriori indagini e test specifici per determinarne la causa.